生态环境网络水雨情流量监测建设项目方案

生态环境保护区

一、建设背景

生态环境监测是生态文明建设的重要基础,随着我国经济社会的快速发展,生态环境问题日益复杂,对生态环境监测的全面性、准确性和时效性提出了更高要求。当前,我国生态环境面临着大气污染、水污染、土壤污染、生态破坏等多重压力,极端天气事件和生态环境突发事件频发,亟需构建覆盖全要素、全区域、全时段的生态环境网络监测体系,为生态环境管理、污染防治、生态保护和决策提供科学依据。

从行业层面看,《“十四五”生态环境监测规划》明确提出,要构建“天地一体、上下协同、信息共享”的生态环境监测网络,提升生态环境监测的自动化、智能化水平。《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》也强调,要完善生态环境监测网络,强化监测数据质量管理,提高监测信息服务水平。在此背景下,开展生态环境网络监测建设项目,是落实国家生态环境保护战略、提升生态环境治理能力的重要举措。

二、项目现状

监测网络覆盖不全:现有生态环境监测站点主要集中在城市和重点区域,农村、偏远地区和生态脆弱区的监测站点稀疏,存在大量监测盲区。例如,农村地区的土壤污染监测站点覆盖率不足30%,难以全面掌握农村土壤环境质量状况;生态脆弱区的生态监测站点缺乏,无法及时了解生态系统的变化趋势。

监测要素不完整:传统生态环境监测以常规污染物监测为主,对新型污染物、生态系统指标、气候变化因子等监测能力不足。例如,对微塑料等新型污染物的监测能力薄弱;对生物多样性、生态系统服务功能等生态指标的监测缺乏系统性,难以满足生态环境保护和修复的需求。

自动化和智能化水平低:多数监测站点仍依赖人工采样和实验室分析,自动化监测设备覆盖率低,数据采集频率低、时效性差。例如,手工采样的水质监测数据通常每月一次,无法及时反映水质的动态变化;大气监测设备的智能化水平不足,难以实现污染物来源解析和预警预报。

数据共享和协同不足:不同部门、不同地区的生态环境监测数据标准不统一,缺乏有效的数据共享平台和协同机制,形成“信息孤岛”。例如,生态环境部门、水利部门、农业农村部门的监测数据难以互通共享,影响了对生态环境问题的综合分析和治理。

运维保障能力薄弱:监测设备的运维管理缺乏规范化和专业化,设备故障率高、维护不及时,影响了监测数据的连续性和可靠性。例如,偏远地区的监测设备因交通不便、维护人员缺乏,故障处理时间长,导致数据缺失;监测设备的校准和质控措施不到位,数据准确性难以保证。

武汉水测家助力生态环境保护区水雨情流量监测

三、建设思路

完善监测网络布局:按照“全域覆盖、重点突出”的原则,加密农村、偏远地区和生态脆弱区的监测站点,拓展新型污染物、生态系统指标等监测要素,构建覆盖大气、水、土壤、生态、气候变化等全要素的生态环境监测网络。

提升自动化和智能化水平:推广应用先进的自动化监测设备和智能传感器,实现监测数据的实时采集、传输和分析。利用物联网、大数据、人工智能等技术,开发智能监测平台,实现污染物来源解析、预警预报和决策支持。

建立数据共享和协同机制:制定统一的监测数据标准和传输协议,搭建生态环境监测数据共享平台,实现跨部门、跨地区的数据互通共享。建立部门协同机制,加强生态环境监测与管理、执法的联动,提高生态环境治理的整体性和有效性。

强化运维保障体系:建立专业化的运维队伍,完善运维管理制度和技术规范,加强监测设备的定期校准和质控,提高设备的运行稳定性和数据可靠性。利用远程运维技术,实现设备的远程诊断和维护,降低运维成本。

加强人才队伍建设:通过引进专业人才、加强培训等方式,提高监测人员的专业素质和技术水平。建立健全监测人员考核评价机制,激发监测人员的工作积极性和创造性。

武汉水测家助力生态环境保护区水雨情流量监测

四、硬件感知体系

1、大气环境监测设备

常规污染物监测设备:在城市、工业园区、交通干线等区域安装多参数大气监测站,实时监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO等常规污染物浓度。设备采用高精度传感器和先进的分析技术,如β射线法、化学发光法、紫外吸收法等,确保监测数据的准确性和可靠性。

新型污染物监测设备:在重点区域部署PFAS、微塑料、VOCs(挥发性有机物)等新型污染物监测设备。例如,采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)监测VOCs浓度,利用高分辨质谱仪监测PFAS含量,实现对新型污染物的精准监测。

气象参数监测设备:配置气象站,监测气温、气压、湿度、风速、风向、降雨量等气象参数,为大气污染扩散模型提供基础数据支持。气象站采用高精度传感器和无线通信技术,实现气象数据的实时采集和传输。

2、水环境监测设备

地表水监测设备:在河流、湖泊、水库等地表水水体安装多参数水质监测站,实时监测水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮、总磷、总氮等水质指标。设备采用模块化设计,可根据需求灵活配置监测参数,支持自动采样、自动校准和自动清洗功能。

地下水监测设备:在地下水重点区域部署地下水监测井和传感器,监测地下水水位、水质等指标。采用压力式水位计监测水位变化,利用多参数水质传感器监测水质参数,实现地下水的动态监测。

新型污染物监测设备:在重点流域和水源地安装微塑料、抗生素、内分泌干扰物等新型污染物监测设备。例如,利用流式细胞仪监测水体中的微塑料颗粒,采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)监测抗生素含量,为水环境风险评估提供数据支持。

3、土壤环境监测设备

土壤理化性质监测设备:在农田、建设用地、矿区等区域安装土壤监测站,监测土壤pH、有机质、重金属(如镉、汞、砷、铅、铬等)、养分(如氮、磷、钾)等理化性质指标。设备采用便携式土壤传感器和自动采样装置,实现土壤数据的实时采集和分析。

土壤生物指标监测设备:部署土壤生物传感器,监测土壤微生物群落、土壤酶活性等生物指标,评估土壤生态功能。例如,利用DNA测序技术分析土壤微生物多样性,通过酶活性测定仪监测土壤酶活性变化,为土壤生态修复提供依据。

4、生态系统监测设备

生物多样性监测设备:在森林、草原、湿地等生态系统安装红外相机、鸟类声波监测仪、动物追踪器等设备,监测生物物种数量、分布和活动规律。利用无人机搭载高分辨率成像设备,实现生态系统的宏观监测和动态评估。

生态系统服务功能监测设备:部署通量观测系统,监测生态系统的碳通量、水通量、能量通量等服务功能指标。例如,利用涡度相关法测量生态系统与大气之间的CO2交换通量,为碳汇核算和气候变化研究提供数据支持。

5、数据采集与传输设备

武汉水测家遥测终端机(RTU):为每个监测站点配备高性能RTU,负责采集各类监测设备的数据,进行数据预处理、存储和加密。RTU支持多种通信协议,如Modbus、TCP/IP、MQTT等,可通过4G/5G、光纤、卫星通信等网络将数据传输至监测中心。

通信网络设备:构建“4G/5G+光纤+卫星通信”多网融合的通信网络。在信号良好区域采用4G/5G网络传输数据;在偏远地区和通信盲区使用卫星通信作为备份,确保数据传输的连续性和可靠性。配备通信天线、交换机、路由器等网络设备,保障通信网络的稳定运行。

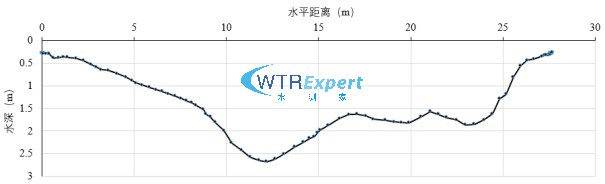

保护区河道断面测量

6、辅助设备

视频监控设备:在重点监测站点安装高清智能摄像头,实时监控监测设备运行状态、周边环境和人为活动,为监测数据的真实性和可靠性提供佐证。摄像头支持AI识别功能,可自动识别异常行为并报警。

供电与防护设备:采用太阳能、风能等新能源与市电混合供电方式,为偏远地区的监测设备提供稳定电源。配备UPS不间断电源,防止断电导致数据丢失。对监测设备进行防水、防尘、防腐蚀处理,提高设备的环境适应能力。

数据测量

五、场景应用

环境质量监测与评估:通过覆盖全要素的生态环境监测网络,实时采集大气、水、土壤、生态等环境质量数据,为环境质量评价和污染源解析提供科学依据。例如,利用大气监测数据,分析PM2.5的浓度变化和来源构成,为大气污染防治措施的制定提供支持;通过水质监测数据,评估地表水和地下水的环境质量状况,为水环境保护和治理提供依据。

生态系统保护与修复:利用生态系统监测设备,实时监测生物多样性、生态系统服务功能等指标,为生态系统保护和修复提供数据支持。例如,通过红外相机和鸟类声波监测仪,监测野生动物的数量和分布变化,为自然保护区的管理和生物多样性保护提供依据;利用通量观测系统,测量生态系统的碳通量,为碳汇交易和生态补偿提供数据支撑。

环境污染预警与应急响应:利用智能监测平台和预警模型,对监测数据进行实时分析和预测,及时发现环境污染隐患,发出预警信息。例如,当大气污染物浓度超过预警阈值时,系统自动发出预警,通知相关部门采取应急措施;在水质突发污染事件中,通过实时监测数据,快速定位污染源,为应急处置提供决策支持。

环境管理与决策支持:通过生态环境监测数据共享平台,实现跨部门、跨地区的数据互通共享,为环境管理和决策提供全面的数据支持。例如,生态环境部门、水利部门、农业农村部门等共享监测数据,协同制定流域综合整治方案;利用大数据分析技术,对长期监测数据进行挖掘和分析,为环境政策的制定和评估提供科学依据。

气候变化应对:通过监测气候变化因子和生态系统的响应,为气候变化应对提供数据支持。例如,利用通量观测系统,测量生态系统的碳汇能力,为国家碳达峰、碳中和目标的实现提供数据支撑;通过监测冰川、冻土、海平面等变化,为气候变化影响评估和适应策略的制定提供依据。

公众参与和信息公开:通过生态环境监测数据的公开和共享,提高公众的环境意识和参与度。例如,将实时监测数据通过政府网站、手机APP等渠道向公众发布,让公众了解身边的环境质量状况;开展环境监测科普活动,邀请公众参与环境监测过程,增强公众的环境保护意识。