梅雨季节防汛项目实施方案,水雨情监测预警

一、项目背景

梅雨季节是我国长江中下游、江淮流域等地区每年特定时段的气候现象,期间持续的强降水天气极易引发江河水位上涨、城市内涝、山洪灾害等 ,对人民生命财产安全和社会经济发展造成严重威胁。近年来,受全球气候变化影响,梅雨期降水强度和持续时间呈现增加趋势,极端降雨事件频发,传统防汛手段在应对复杂汛情时暴露出诸多不足。为有效防范和应对梅雨季节可能带来的洪涝灾害,提升区域防汛减灾能力,开展梅雨季节防汛项目建设迫在眉睫。通过完善防汛基础设施、加强监测预警、优化应急响应机制等措施,能够最大程度降低洪涝灾害损失,保障区域安全稳定。

武汉水测家科技助力水文站雨量流量监测

二、现状问题

监测预警体系不完善:部分地区防汛监测站点分布稀疏,尤其在偏远山区和中小流域,存在大量监测盲区。监测设备老旧,数据采集频率低、精度差,无法实时准确掌握水雨情变化。预警信息发布渠道单一,在通信中断或信号不佳时,难以快速将预警传递给受威胁群众。

排水防涝设施薄弱:城市排水管网老化、管径不足,部分管网存在堵塞、破损现象,排水能力无法满足强降雨需求。低洼易涝区域缺乏有效的排涝泵站和应急排水设备,内涝发生时积水难以及时排出。农村地区河道淤积严重,行洪能力下降,农田水利设施防洪标准低。

应急物资与队伍不足:防汛应急物资储备种类不全、数量不足,且储备布局不合理,在灾害发生时难以快速调配。应急抢险队伍专业化水平较低,缺乏系统的防汛抢险培训和实战演练,面对突发汛情时应急处置能力不足。

部门协同机制不健全:防汛工作涉及水利、应急管理、气象、交通等多个部门,但部门间信息共享不畅,协同联动机制不完善。在汛情应对过程中,存在职责不清、沟通协调困难等问题,导致应急响应效率低下。

公众防灾意识淡薄:部分群众对梅雨季节洪涝灾害的危害性认识不足,缺乏基本的防灾避险知识和自救互救技能。在灾害发生时,易出现恐慌情绪,不能有效配合政府开展防汛救灾工作。

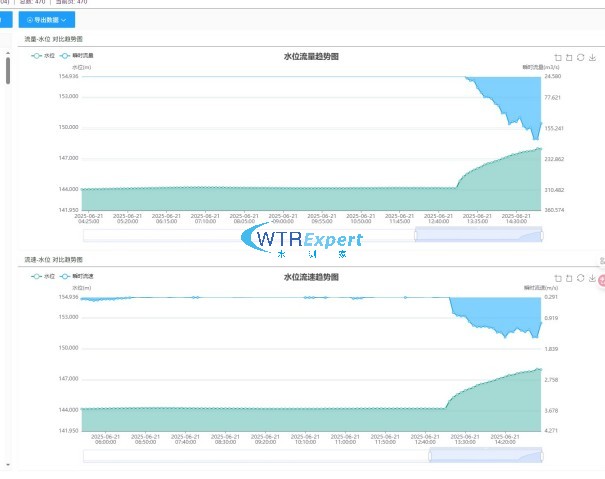

武汉水测家科技流量监测站水位流量趋势图

三、解决思路

强化监测预警能力:优化防汛监测站点布局,加密重点区域监测点,采用先进监测设备,实时准确获取水雨情数据。构建多渠道、全覆盖的预警信息发布体系,确保预警信息及时准确传递给受威胁群众。

完善排水防涝设施:对城市排水管网进行升级改造,清淤疏浚河道,提高排水和行洪能力。在低洼易涝区域建设排涝泵站,配备应急排水设备。加强农村地区农田水利设施建设,提升防洪标准。

加强应急物资与队伍建设:科学规划应急物资储备库布局,丰富物资储备种类和数量,建立物资动态管理机制。组建专业化应急抢险队伍,加强培训和演练,提高应急处置能力。

健全部门协同机制:建立统一的防汛指挥调度平台,明确各部门职责,加强部门间信息共享和协同联动。制定完善的防汛应急预案,规范应急响应流程,提高应急处置效率。

提升公众防灾意识:通过多种渠道广泛开展防汛减灾宣传教育活动,普及防灾避险知识和自救互救技能,增强公众的防灾意识和应急能力。

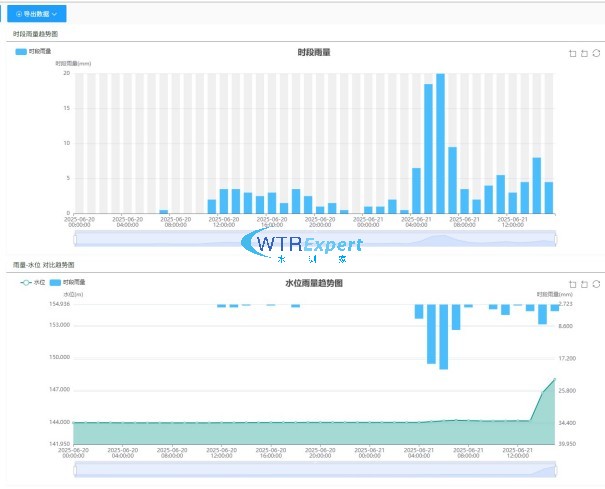

武汉水测家科技流量监测站水位雨量趋势图

四、硬件感知体系

1、水雨情监测设备

雨量监测:在区域内合理布局翻斗式雨量计和称重式雨量计。翻斗式雨量计结构简单、成本低、可靠性高,适用于常规区域雨量监测;称重式雨量计精度更高,能实时监测降雨强度变化,适用于重点区域和关键站点。两种雨量计均配备数据采集模块,实现降雨量数据自动采集和无线传输。

水位监测:在江河、湖泊、水库及城市排水管网关键节点安装雷达水位计和压力式水位计。雷达水位计采用非接触式测量,不受水质、漂浮物影响,量程大、精度高,适用于各种复杂水面环境;压力式水位计精度高,尤其适用于深水区域监测,可实时获取水位数据并传输至监测平台。

流量监测:在河道关键断面安装武汉水测家SCJ-LL21雷达流量计和声学多普勒流速剖面仪(ADCP)。雷达流量计能够快速测量断面流速分布,直接计算流量,适用于流量较大、水流复杂的河道,流量监测设备具备数据存储和远程传输功能。

视频监控设备:在重要堤防、险工险段、城市易涝点、水库大坝等位置安装高清智能摄像头,具备夜视、变焦、移动侦测和 AI 识别功能。实时监控水情变化、工程设施运行状态及人员活动情况,视频数据通过网络传输至监控中心,为防汛指挥决策提供直观信息。

数据传输设备:构建 “4G/5G + 光纤 + 卫星通信” 多网融合的数据传输网络。在信号良好区域采用 4G/5G 通信模块实现高速数据传输;偏远山区或网络中断时,启用卫星通信保障数据传输;重要站点铺设光纤专线,确保数据稳定可靠。为每个监测站点配备数据传输终端RTU,支持多种通信协议,实现监测数据实时、准确传输。

应急排水设备:在城市低洼易涝区域和农村易涝地段配备移动泵车、便携式排水泵等应急排水设备。移动泵车排水能力强,可快速抽排积水;便携式排水泵体积小、便于移动,适用于小范围积水排除。同时,建设固定排涝泵站,配备大功率排水泵,提升区域整体排涝能力。

应急物资储备设备:在区域内合理布局防汛应急物资储备库,配备货架、除湿机、消防器材等设施,保障物资储存安全。储备物资包括防汛沙袋、救生衣、救生圈、应急照明设备、冲锋舟、橡皮艇等,满足不同防汛场景需求。

武汉水测家天然河道阵列式雷达流量监测站

五、应用场景

日常监测与预警:通过水雨情监测设备实时采集降雨量、水位、流量等数据,上传至防汛指挥调度平台。平台对数据进行分析处理,当监测数据达到预警阈值时,自动通过短信、广播、电视、手机 APP 等多渠道发布预警信息,提醒相关部门和群众提前做好防汛准备。

城市内涝监测应对:当城市出现内涝时,视频监控设备实时回传现场画面,指挥中心根据内涝情况,调度应急排水设备和抢险队伍赶赴现场。利用移动泵车和便携式排水泵快速抽排积水,同时通过交通管理系统引导车辆绕行,保障城市交通秩序和居民出行安全。

江河洪水防御:在江河水位上涨期间,实时监测水位和流量变化,结合洪水预警模型预测洪水演进过程和淹没范围。根据预测结果,提前组织沿江群众转移避险,调度水利工程进行防洪调度,如开启水库泄洪、加固堤防等,确保江河安澜。

应急物资调配:根据汛情发展和各区域需求,通过防汛指挥调度平台实时掌握应急物资储备情况,科学调配防汛沙袋、救生设备、抢险机械等物资。确保物资及时送达受灾地区,满足抢险救灾需求。

部门协同作战:防汛指挥调度平台实现水利、应急管理、气象、交通等多部门信息共享和协同联动。气象部门及时提供准确的天气预报和降雨趋势分析;水利部门实时汇报水情变化和水利工程运行情况;应急管理部门统筹协调抢险队伍和物资调配;交通部门保障抢险道路畅通,各部门协同配合,高效应对汛情。

灾后恢复与评估:在洪涝灾害结束后,利用监测数据和视频信息对灾情进行评估,统计受灾损失情况。组织力量开展灾后恢复工作,修复受损的水利设施、交通道路和城市排水管网等,同时总结防汛工作经验教训,进一步完善防汛体系。